meine Barndoor

Erster und zentraler Gedanke bei meinem Einstieg in die Astrofotografie war: die Kamera muss für längere

Belichtungszeiten nachgeführt werden, um den Sternen zu folgen bzw. um die Drehung der Erde auszugleichen.

Nach dem ersten Prototypen (siehe: "Über mich"), der noch sehr ruckelig lief, habe ich eine verbesserte

Version gebaut, als deren Drehachse die Nabe eines Fahrrad-Vorderrades verbaut wurde.

Erster und zentraler Gedanke bei meinem Einstieg in die Astrofotografie war: die Kamera muss für längere

Belichtungszeiten nachgeführt werden, um den Sternen zu folgen bzw. um die Drehung der Erde auszugleichen.

Nach dem ersten Prototypen (siehe: "Über mich"), der noch sehr ruckelig lief, habe ich eine verbesserte

Version gebaut, als deren Drehachse die Nabe eines Fahrrad-Vorderrades verbaut wurde.

Der schwenkbare Arm wird gegenüber dem festen durch eine Gewindespindel bewegt, die von einem Schrittmotor

gedreht wird. Mit jedem Schritt vergrößert sich der Winkel zwischen festem und beweglichem Arm ein wenig.

Leider ist der Zusammenhang zwischen Motordrehung - und damit Fahrweg des Spindelschlittens - und dem Winkel

nicht linear. Eine Sinus-Funktion ist erforderlich, diesen Zusammenhang zu beschreiben. Daraus ergibt sich

wiederum die Notwendigkeit, die Steuerung des Motors einem Computerprogramm zu überlassen.

Einerseits ist somit zusätzlich ein Notebook vor Ort für Aufnahmen erforderlich, andererseits eröffnet es

aber auch weitere Möglichkeiten, die weiter unten unter Software: Barndoor- und Kamera-Steuerung

und Software: Bildanzeige und sonstige Funktionen näher beschrieben sind.

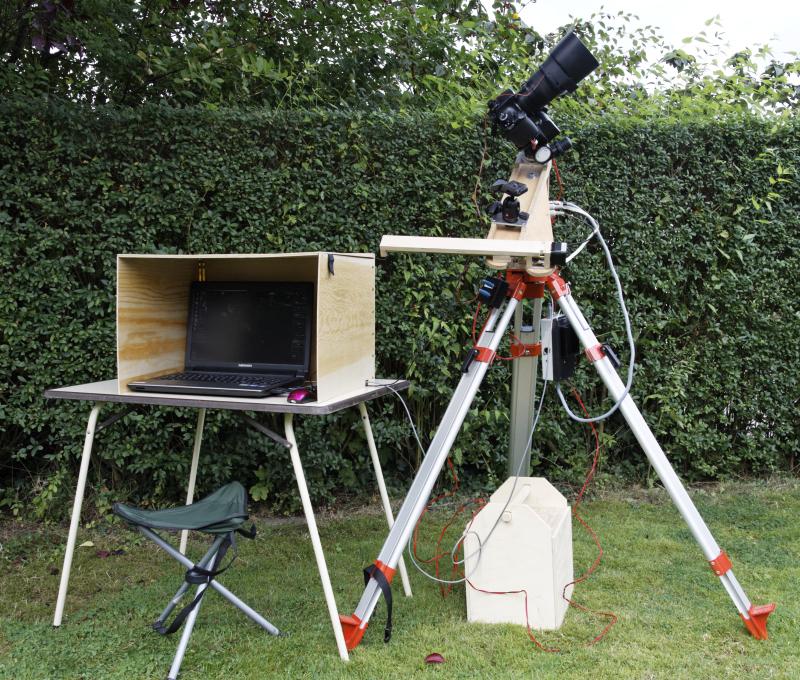

Diese Vorrichtung zur Nachführung wird als "Barndoor" bezeichnet. Sie sitzt auf einem Stativ mit einem

selbstgebauten Kopf, der die genaue Ausrichtung der Drehachse der Barndoor auf den Himmelspol unterstützt.

Die Barndoor trägt wiederum einen 3-Wege-Getriebeneiger, der die Kamera trägt und das feinfühlige und

reproduzierbare Ausrichten der Kamera ermöglicht.

Zusammen mit einem Tauschutz für das Notebook und einer isoliert in einer Tragekiste verpackten Autobatterie

zur Versorgung von Barndoor und Kamera mit Strom sieht dann der "Arbeitsplatz" so aus:

Es dauert ca. 2,5 Stunden bis der Spindelschlitten am Ende angekommen ist. Danach muß er zurückgefahren,

die Kamera neu ausgerichtet und die nächste Aufnahmeserie gestartet werden.

meine Dachbarndoor

Eine zweite Barndoor habe ich mir für den stationären Einsatz zuhause gebaut. Sie wird vor dem Dachflächenfenster

der zweiten Etage unseres Reihenhauses auf eine kleine Plattform gesetzt, die dort mit Hilfe zweier sog.

"Trittsteine" (= Dachziegel mit Befestigungsbügeln) montiert ist.

Eine zweite Barndoor habe ich mir für den stationären Einsatz zuhause gebaut. Sie wird vor dem Dachflächenfenster

der zweiten Etage unseres Reihenhauses auf eine kleine Plattform gesetzt, die dort mit Hilfe zweier sog.

"Trittsteine" (= Dachziegel mit Befestigungsbügeln) montiert ist.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Vorrichtung ist schnell montiert und damit in sehr kurzer Zeit einsatzbereit.

Die Ausrichtung der Drehachse auf den Himmelspol muß nicht jedes mal neu erfolgen. Der Arbeitsplatz liegt

geschützt im Haus und ich kann mich - bei stabilem Wetter - während der computergesteuerten Abarbeitung einer

Aufnahmeserie ins Bett legen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Vorrichtung ist schnell montiert und damit in sehr kurzer Zeit einsatzbereit.

Die Ausrichtung der Drehachse auf den Himmelspol muß nicht jedes mal neu erfolgen. Der Arbeitsplatz liegt

geschützt im Haus und ich kann mich - bei stabilem Wetter - während der computergesteuerten Abarbeitung einer

Aufnahmeserie ins Bett legen.

Leider hat diese Lösung auch zwei Nachteile: Über Tag heizt sich die Dachfläche auf und macht längere Abkühlungsphasen

vor dem abend- oder nächtlichen Fotografieren erforderlich. Da unser Dachstuhl - inkl. des Fußbodens des Dachgeschosses -

aus Holz ist, übertragen sich alle Erschütterungen auf die Kamera. Und - natürlich - beeinträchtigt der helle

Himmel in Stadtnähe (vor den östlichen Toren Hamburgs) die Aufnahmemöglichkeiten. Dem kann aber gut mittels

schmalbandiger Filter begegnet werden. Siehe auch: Eine Dachplattform für meine Barndoor

Hand-Barndoor

Es geht aber für den Anfang noch einfacher.

Zwei mit einem Scharnier verbundene Bretter werden mittels einer mit einer Kurbel versehenen Gewindestange aufgeklappt.

Der Abstand der Gewindestange zur Achse des Scharniers ist unter Berücksichtigung der Gewindesteigung so berechnet,

dass bei einer Kurbeldrehung pro Minute die auf dem oberen Brettchen positionierte Kamera etwa den Sternen folgt.

Dabei muß die Achse - zumindest grob - auf den Himmelspol (im Norden Polaris) ausgerichtet sein.

Es geht aber für den Anfang noch einfacher.

Zwei mit einem Scharnier verbundene Bretter werden mittels einer mit einer Kurbel versehenen Gewindestange aufgeklappt.

Der Abstand der Gewindestange zur Achse des Scharniers ist unter Berücksichtigung der Gewindesteigung so berechnet,

dass bei einer Kurbeldrehung pro Minute die auf dem oberen Brettchen positionierte Kamera etwa den Sternen folgt.

Dabei muß die Achse - zumindest grob - auf den Himmelspol (im Norden Polaris) ausgerichtet sein.

"Bedienungsanleitung":

1. Scharnierachse auf Polarstern ausrichten. Die Kurbel muß dabei im Osten stehen.

2. Kamera auf das zu fotografierende Objekt ausrichten.

3. Objektiv scharf stellen.

4. In einer "Endlosschleife" Bilder mit ca. 7 bis 15 Sekunden Belichtungszeit aufnehmen.

5. Jede Minute in einer Belichtungspause einmal die Kurbel drehen.

6. So z.B. eine Stunde lang Aufnahmen machen.

7. Die Fotos mit Freeware bearbeiten:

7.1 z.B. mit "DeepSkyStacker" die Einzelbilder addieren.

7.2 z.B. mit "Fitswork" das Ergebnis bearbeiten.

(Anleitungen dazu gibt es im Internet.)

Die Belichtungszeit pro Foto richtet sich nach der verwendeten Objektivbrennweite und nach der Position des

zu fotografierenden Himmelsbereiches: Nahe am Pol lange Zeiten, nahe dem Äquator kurze.

Hier zwei Beispiele, die so erstellt worden sind:

Ich benutze diese "Handbarndoor" zu Vorführzwecken und gelegentlich im Urlaub, wenn ich meine sonstige

Ausrüstung nicht mitnehmen will oder kann.

EOS-Kameras, Objektive und Filter

Ich nutze folgende Canon EOS-Kameras:

- EOS 1100Da

- EOS 400Da

- EOS 50D, gelegentlich, hauptsächlich genutzt für "Nicht-Astro-Fotografie"

Für die Astrofotografie stehen mir Objektive mit folgenden Brennweiten zur Verfügung:

- 500mm ("Wundertüte"), 200mm, 100mm, 50mm, 24mm und 8mm (alles Festbrennweiten), sowie einem 2-fach Telekonverter

Filter:

- EOS-Clip-Filter: Halpha, OIII, SII, CLS, OWB

- EOS-Clip-Filter: Halpha, OIII, SII, CLS, OWB

Sonstiges:

- Sonnenfilter (Baader Sonnenfilterfolie mit selbstgedrehter Sperrholzfassung) - siehe Foto

- Bahtinov-Maske (in Plexiglas selbst geritzt) - siehe Foto

- Objektivheizung (12V, 2,7 W selbstgebaut)

Software: Barndoor- und Kamera-Steuerung

Wie oben schon erwähnt, bedarf die Barndoor - egal, ob mobil oder stationär auf dem Dach - der Steuerung durch

den Rechner. Die Software dafür habe ich mir selbst in "C" geschrieben, wie alle andere, nachfolgend beschriebene,

auch.

Wie oben schon erwähnt, bedarf die Barndoor - egal, ob mobil oder stationär auf dem Dach - der Steuerung durch

den Rechner. Die Software dafür habe ich mir selbst in "C" geschrieben, wie alle andere, nachfolgend beschriebene,

auch.

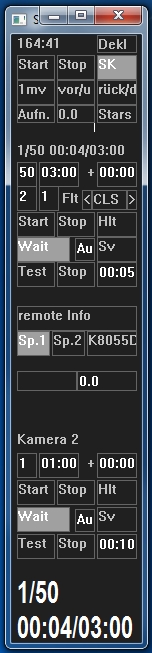

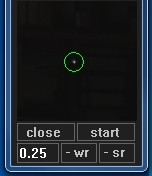

Das Foto rechts zeigt einen Screenshot des Steuerprogramms "Skymove", das die Barndoor steuert und zudem zwei

Canon-Kameras steuern kann. Dabei ist es möglich, Nachführung und Kamera in einem gemeinsamen Ablauf zu steuern,

z.B. für die Polausrichtungsfunktion (s.u.): Gleichzeitig mit dem Starten des schnellen Vorlaufs wird der

Kameraverschluss geöffnet, mit dem Stoppen wieder geschlossen.

Die Verbindung zur Barndoor erfolgt über USB. Dabei wird die zuerst gebaute Barndoor mittels einer USB-Interface-

Hardware von Fa. Conrad gesteuert, die neuere mittels eines Arduino-Moduls. Die EOS-Kameras werden ebenfalls

per USB gesteuert. Für die EOS 400Da ist eine zusätzliche Steuerung über den Drahtauslöser-Anschluß vorgesehen.

Mittels eines Aufrufparameters kann das Programm - wie alle nachfolgend beschriebenen auch - im Tag-Modus (weiße

Schrift) oder im Nacht-Modus (rote Schrift) betrieben werden.

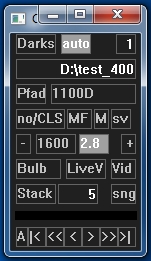

Da Skymove nur das Auslösen des Kamera-Verschlusses steuert, wird noch ein zweites Programm benötigt, mit dem die

anderen Kameraeinstellungen vorgenommen werden können und das die aufgenommenen Fotos auf der Platte des Rechners

speichert. Ursprünglich hatte ich hierfür die Canon-Utility genutzt, mir dann aber ein eigenes, kompakteres

Programm "canon.exe" geschrieben.

Neben den oben angesprochenen Funktionen können hierüber auch der LiveView und das Fokussieren des Objektivs

gesteuert werden. Zudem ist eine Stacking-Funktion realisiert, die eine feste Anzahl aufgenommener Fotos, z.B.

LiveView-Bilder, im "Umlaufverfahren" zusammenrechnet und damit das Rauschen reduziert. Diese Funktion habe ich

bisher jedoch nur selten genutzt.

Z.Zt. können maximal zwei Instanzen dieses Programms aktiv sein. Es kann also mit zwei Kameras parallel gearbeitet

werden.

Da Skymove nur das Auslösen des Kamera-Verschlusses steuert, wird noch ein zweites Programm benötigt, mit dem die

anderen Kameraeinstellungen vorgenommen werden können und das die aufgenommenen Fotos auf der Platte des Rechners

speichert. Ursprünglich hatte ich hierfür die Canon-Utility genutzt, mir dann aber ein eigenes, kompakteres

Programm "canon.exe" geschrieben.

Neben den oben angesprochenen Funktionen können hierüber auch der LiveView und das Fokussieren des Objektivs

gesteuert werden. Zudem ist eine Stacking-Funktion realisiert, die eine feste Anzahl aufgenommener Fotos, z.B.

LiveView-Bilder, im "Umlaufverfahren" zusammenrechnet und damit das Rauschen reduziert. Diese Funktion habe ich

bisher jedoch nur selten genutzt.

Z.Zt. können maximal zwei Instanzen dieses Programms aktiv sein. Es kann also mit zwei Kameras parallel gearbeitet

werden.

Soll eine Kamera gesteuert werden, die nicht auf einer Barndoor nachgeführt wird, aber z.B. auf der HEQ5 (s.u.),

kommt nicht "Skymove" sondern "conshot" zum Einsatz. Dieses kleine Programm steuert das Auslösen des Kamera-Verschlusses

und ermöglicht so einzelne Test-Aufnahmen wie auch Aufnahmeserien.

Software: Bildanzeige und sonstige Funktionen

Von Beginn an stellten sich die Fragen "wie stelle ich das Objektiv scharf?" und "wie lege ich den gewünschten

Bildausschnitt fest?". Weder der Blick durch den optischen Sucher der Kamera oder der LiveView der Kamera noch

die Anzeige der aufgenommenen Fotos mit der Canon-Utility halfen hier weiter - es sei denn, auch die Testaufnahmen

wurden bereits mit längeren Belichtungszeiten erstellt.

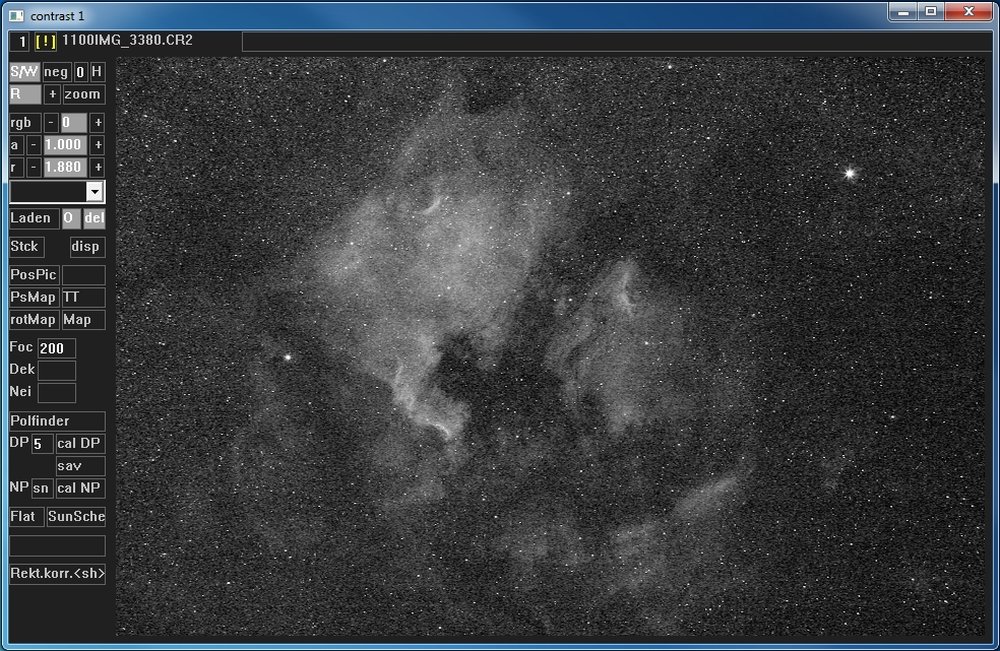

Da aus den o.g. Gründen das Notebook ohnehin dabei war, kam schnell die Idee, ein eigenes Programm zu schreiben,

das den Kontrast der Testfotos massiv verstärkt und so in kurzbelichteten Aufnahmen die gewünschten Objekte

schon sichtbar macht, das Programm "contrast". Durch "Mouse-Over" wird im nächsten Bild der Unterschied

zwischen der Originalanzeige und der verstärkten Darstellung einer 10 Sekunden-Belichtung von NGC7000 gezeigt:

Durch das Absenken der Hintergrundhelligkeit, einer Anpassung des Gammawertes und des "Steiler-Stellens" der

Gradationskurve im Mittenbereich werden so die Nebel bereits bei dieser kurzen Belichtungszeit gut sichtbar und

die Kontrolle der Kameraausrichtung möglich. Dies erfolgt vor Ort direkt nach Aufnahme des Fotos.

"contrast" hält eine Menge weiterer Funktionen bereit:

- Anzeige der einzelnen Farbauszüge (R, G, B) sowie überbelichteter Bildteile

- Darstellung in schwarz/weiß und Negativdarstellung

- Absenken der Hintergrundhelligkeit, Einstellung des Gammawertes und der Steilheit der Gradationskurve je Farbauszug

- Speichern und Abrufen voreingestellter oder bewährter Werte

- Positionierung des aktuell geladenen (aufgenommenen) Fotos vor einem Referenzbild, um eine möglichst exakte Positionierung zu erzielen (z.B. bei Folgeaufnahmen)

- Positionierung des aktuell geladenen (aufgenommenen) Fotos vor der Sternkarte, siehe dazu: Barndoor fotografisch auf Objekt ausrichten

- Anzeige einer "drehbaren Sternkarte" mit Aufrufmöglichkeit lokaler Detailkarten

- Funktionen zur schnellen und exakten Polausrichtung der Barndoor oder auch der HEQ5, siehe dazu: Barndoor fotografisch auf Pol ausrichten

- Berücksichtigung von Flats bei der Anzeige von Fotos

- Schärfen-Funktion

- Abspeichern des dargestellten Bildes als jpg-Datei

- Spezialfunktionen für die Darstellung der Sonne mittels PST (s.u.)

- Sterngenaues Stacken der eingehenden Fotos, siehe nachfolgendes Foto - H-alpha-Aufnahme (Mouse-Over: Einzelbild vs. gestacktes Summenfoto aus 31 Einzelbildern:)

Nützlich kann diese "Live-Stack-Funktion" auch bei Kometenaufnahmen sein. Wird als Referenz statt eines Sterns

der Kometenkopf ausgewählt, so wird der Komet scharf abgebildet und die Sterne stellen sich durch die Bewegung

des Kometen als Striche dar. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass das Programm auf einen Stern als Referenz

wechselt, wenn dieser dem Kometen zu nahe kommt.

Läßt sich dieser Fall vermeiden, kann man sehr schön bereits während der Aufnahmen auf den Kometen stacken und

diesen vor den sich scheinbar bewegenden Sternen scharf abbilden.

Die Liste der Funktionen ist nicht vollständig und die Funktionen können hier zudem nicht im Detail beschrieben werden.

Sie sind sowohl für Fotos meiner EOS-Kameras wie auch für Bilder/Videos meiner ALccd5-Video-Kameras nutzbar.

PST (personal solar telescop)

Es ist auch möglich, Astrofotografie am Tage zu betreiben: Fotografie der Sonne. Neben der Fotografie im sichtbaren "Weißlicht" bietet insbesondere die Fotografie mit sehr schmalbandigen Filtern, die nur bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts passieren lassen, besonders reizvolle Möglichkeiten.

ACHTUNG: Niemals ohne ausreichenden und sicheren Schutz direkt oder durch ein optisches Gerät in die Sonne schauen, auch nicht kurz durch den Kamerasucher!

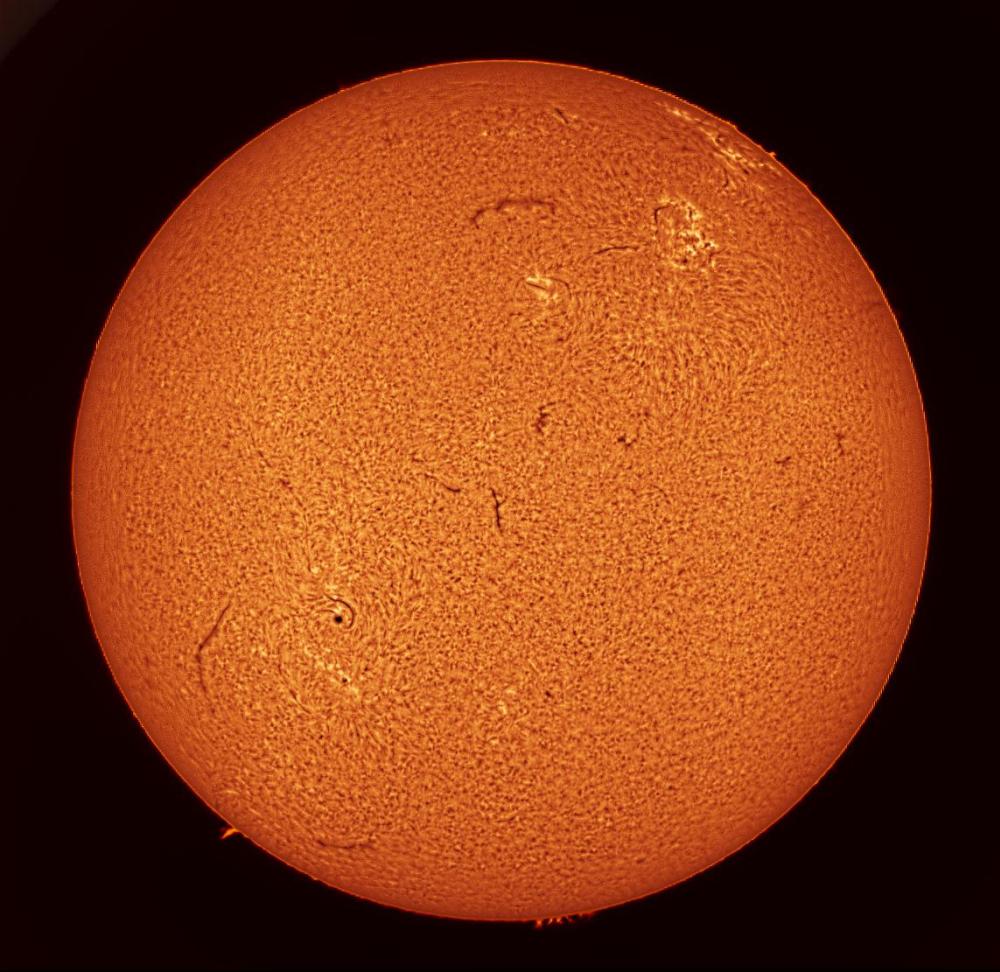

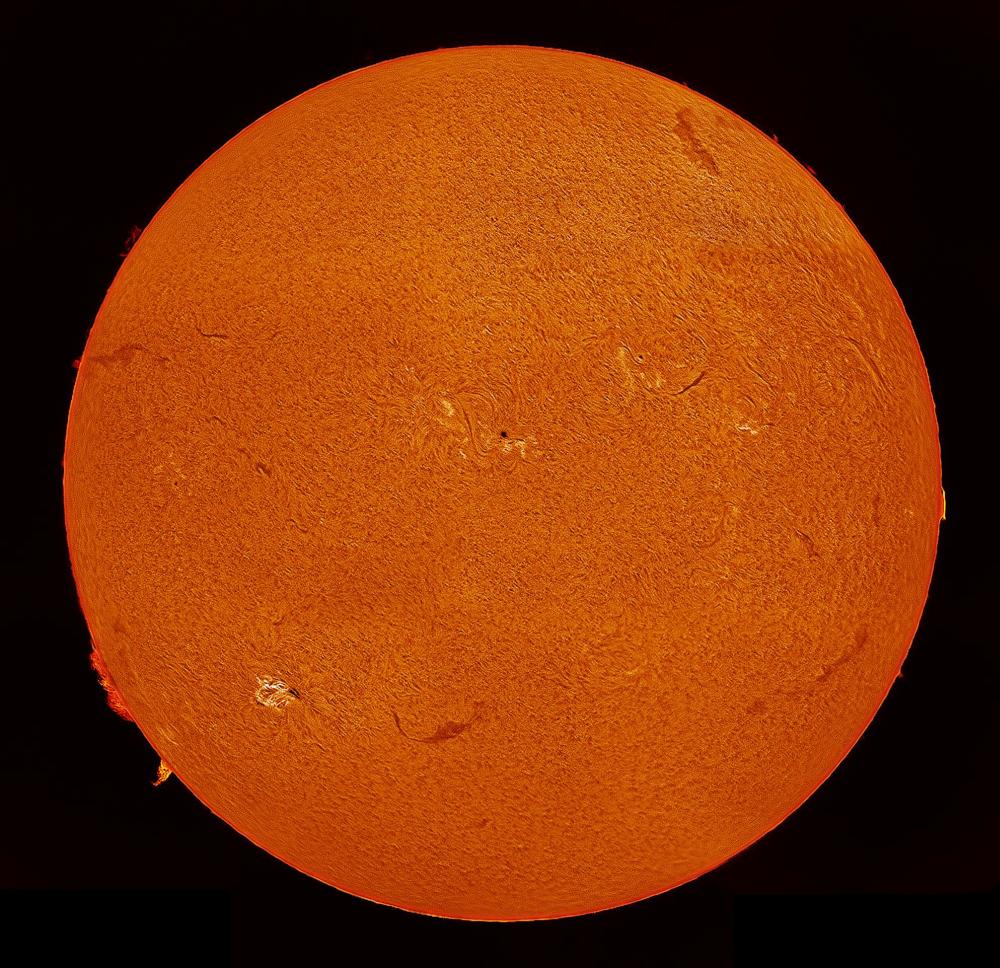

Besonders einfach ist die Beobachtung der Sonne im Licht der Alpha-Linie des Wasserstoffs (H-alpha) mittels

eines speziellen "personal solar telescop" (kurz: PST, linkes Foto).

Dieses Teleskop hat eine Brennweite von 400mm bei einer Öffnung von 40mm. Damit passt die Sonne fast - nicht

ganz - auf den Chip der von mir dafür verwendeten Video-Kameras "ALccd5L-IIc" (Farbkamera) und "ALccd5L-IIm"

(monochrome Kamera). Eine höhere Auflösung läßt sich durch einen Umbau des PST erreichen: Man ersetzt das

400mm-Objektiv durch Objektiv und Tubus eines sog. "Lidl-scopes" mit einer Brennweite von 700mm bei 70mm

Öffnung (rechtes Foto). Dieser Umbau läßt sich mit etwas handwerklichem Geschick leicht selbst vornehmen.

Dieses Teleskop hat eine Brennweite von 400mm bei einer Öffnung von 40mm. Damit passt die Sonne fast - nicht

ganz - auf den Chip der von mir dafür verwendeten Video-Kameras "ALccd5L-IIc" (Farbkamera) und "ALccd5L-IIm"

(monochrome Kamera). Eine höhere Auflösung läßt sich durch einen Umbau des PST erreichen: Man ersetzt das

400mm-Objektiv durch Objektiv und Tubus eines sog. "Lidl-scopes" mit einer Brennweite von 700mm bei 70mm

Öffnung (rechtes Foto). Dieser Umbau läßt sich mit etwas handwerklichem Geschick leicht selbst vornehmen.

Siehe dazu auch: Sunlux 2 (PST-Lidl-Mod) - mein Beitrag auf Seite 4

Der Unterschied in der Auflösung ist gut an den beiden Sonnenaufnahmen - links mit dem Original-PST, rechts mit

dem umgebauten PST - zu erkennen. Da die Sonne schon beim Original-PST nicht ganz auf den Sensor passt, ist

dies mit dem modifizierten PST noch weniger möglich. In beiden Konstellationen müssen mehrere Aufnahmen gemacht

werden, um die Sonne als Ganzes zu erfassen. Diese werden nachher zu einem Gesamtbild zusammengefügt.

Der Unterschied in der Auflösung ist gut an den beiden Sonnenaufnahmen - links mit dem Original-PST, rechts mit

dem umgebauten PST - zu erkennen. Da die Sonne schon beim Original-PST nicht ganz auf den Sensor passt, ist

dies mit dem modifizierten PST noch weniger möglich. In beiden Konstellationen müssen mehrere Aufnahmen gemacht

werden, um die Sonne als Ganzes zu erfassen. Diese werden nachher zu einem Gesamtbild zusammengefügt.

Beide Fotos zeigen sowohl Strukturen der Sonnenoberfläche als auch Protoberanzen (Fackeln) am Sonnenrand.

Tatsächlich sind die Protuberanzen wesentlich dunkler als die Sonnenoberfläche. Es müssen daher separate

Aufnahmen für die Sonnenscheibe und für den Sonnenrand erstellt und ebenfalls hinterher zusammengefügt werden.

APO 80/600 und HEQ5 mit Autoguiding und Goto

Das Angebot eines Lübecker Sternfreundes, ihm sein Teleskop für einen attraktiven Preis abzukaufen, eröffnete

mir die Möglichkeit, nicht mehr nur mit Kamera-Objektiven zu arbeiten. Es handelt sich dabei um einen APO mit

einer Öffnung von 80mm und einer Brennweite von 600mm. Der Versuch, diesen auf meine Barndoor zu laden, funktionierte

zwar, die Anordnung wurde aber aufgrund ihres Gewichts und ihrer Größe sehr anfällig für Erschütterungen und

Windeinflüsse. Deshalb folgte Anfang 2015 der Kauf einer passenden HEQ5-Montierung.

Das Angebot eines Lübecker Sternfreundes, ihm sein Teleskop für einen attraktiven Preis abzukaufen, eröffnete

mir die Möglichkeit, nicht mehr nur mit Kamera-Objektiven zu arbeiten. Es handelt sich dabei um einen APO mit

einer Öffnung von 80mm und einer Brennweite von 600mm. Der Versuch, diesen auf meine Barndoor zu laden, funktionierte

zwar, die Anordnung wurde aber aufgrund ihres Gewichts und ihrer Größe sehr anfällig für Erschütterungen und

Windeinflüsse. Deshalb folgte Anfang 2015 der Kauf einer passenden HEQ5-Montierung.

Neben einigen Sonnen- und Mondaufnahmen sowie einigen Testaufnahmen von Deep Sky Objekten habe ich das Gerät

bisher (Stand Januar 2016) noch nicht wirklich eingesetzt. Ich habe einen Großteil der Zeit aber auch benötigt,

mein Equipment und meine Software diesen neuen Geräten anzupassen bzw. diese zu erweitern. So wurde insbesondere

die Steuerung der Montierung integriert und das sehr wichtige Polausrichtungsverfahren für dieses Equipment

und eine selbstgebaute Sucherkamera (bestehend aus einer der o.g. Video-Kameras, einem Tubus und einem

50mm-Fotoobjektiv vom Flohmarkt) erweitert. Auch der APO auf der HEQ5 läßt sich jetzt leicht und schnell einnorden.

Neben einigen Sonnen- und Mondaufnahmen sowie einigen Testaufnahmen von Deep Sky Objekten habe ich das Gerät

bisher (Stand Januar 2016) noch nicht wirklich eingesetzt. Ich habe einen Großteil der Zeit aber auch benötigt,

mein Equipment und meine Software diesen neuen Geräten anzupassen bzw. diese zu erweitern. So wurde insbesondere

die Steuerung der Montierung integriert und das sehr wichtige Polausrichtungsverfahren für dieses Equipment

und eine selbstgebaute Sucherkamera (bestehend aus einer der o.g. Video-Kameras, einem Tubus und einem

50mm-Fotoobjektiv vom Flohmarkt) erweitert. Auch der APO auf der HEQ5 läßt sich jetzt leicht und schnell einnorden.

Um den periodischen Fehler der Nachführung oder auch Drift durch nicht exakte Polausrichtung (z.B. bei Sonnenaufnahmen)

auszugleichen, habe ich mir ein Autoguiding gebaut. Für Nachtaufnahmen wird dazu das 50mm-Objektiv der Sucherkamera

gegen ein Zoom-Objektiv mit 210mm Brennweite ausgetauscht (für Sonne 35mm mit Sonnenfolie). Im Bild der Videokamera

wird jetzt ein Referenzstern ausgewählt, der vom Kamera-Steuerungsprogramm verfolgt wird. Ändert er seine Position,

werden entsprechende Steuerimpulse über die ST-4-Schnittstelle der Kamera an die Montierung gesendet und die Abweichung

wieder korrigiert. Die "Live-Stack-Funktion" zeigt die danach verbleibenden Abweichungen. Im linken Teil der Kurven

sind nur sehr geringe Abweichungen von der Nulllinie erkennbar. Hier war das Autoguiding aktiv. Im rechten Teil der Kurven

war es ausgeschaltet.

Die Steuerung der HEQ5-Montierung wurde weiterhin um eine "Goto"-Funktion erweitert. In meinem "contrast"-Programm

(s.o.) wird in einer dort gespeicherten Sternkarte das zu fotografierende Objekt ausgewählt (angeklickt). Die

Steuerung fährt dann die Koordinaten dieses Objektes an. Das mühsame Suchen und/oder starhopping (sich von Stern

zu Stern an das Objekt heranarbeiten) entfällt. Zudem ist die Bedienung am Notebook, integriert in die selbstentwickelte

Software-Systematik, wesentlich komfortabler, als sich mühsam durch die Funktionen und Eingaben der Handsteuerbox

zu arbeiten.

Himmelsglobus

Schon immer habe ich mich für Karten, Atlanten und Globen begeistern können, egal ob für Land, See oder Himmel.

So blieb bei der Beschäftigung mit Astrofotografie auch die Idee nicht aus, mir einen Himmelsglobus zuzulegen.

Leider entsprachen aber die käuflichen Exemplare nicht meinen Ansprüchen an die gewünschte Kartografie. Die

Informationen waren zu spärlich, figürliche Darstellungen störend und die Preise m.E. unangemessen hoch.

Schon immer habe ich mich für Karten, Atlanten und Globen begeistern können, egal ob für Land, See oder Himmel.

So blieb bei der Beschäftigung mit Astrofotografie auch die Idee nicht aus, mir einen Himmelsglobus zuzulegen.

Leider entsprachen aber die käuflichen Exemplare nicht meinen Ansprüchen an die gewünschte Kartografie. Die

Informationen waren zu spärlich, figürliche Darstellungen störend und die Preise m.E. unangemessen hoch.

Als dann ein Lebensmitteldiscounter einen Schulglobus für etwa 15€ anbot, entstand die Idee, einen Himmelsglobus

selbst zu bauen. Eine weitergehende Beschreibung der Erstellung findet man hier:

Selbstbau-Himmelsglobus

Besondere Freude macht es mir, die erstellten Astrofotos mit dem Globus zu vergleichen. Deshalb habe ich den

Globus auch so gebaut, dass die Orientierung des Kartenbildes dem der Fotos entspricht.

Mittlerweile haben einige Astrofreunde den Globus erfolgreich nachgebaut. Wer sich also für einen Nachbau

interessiert, kann die nötigen Informationen und Daten von mir bekommen - einfach eine mail an mich schreiben.

Aufnahmetechnik und Bildverarbeitung

Auch wenn dieses Thema vielleicht nicht unbedingt in die Rubrik "Equipment" gehört, für viele, die sich nicht in der

Astrofotografie auskennen, mag es von Interesse sein.

Astrofotos längerer Belichtungszeiten werden mit digitalen Kameras nicht in einer einzigen Aufnahme von z.B.

einer Stunde belichtet. Aufgrund der Himmelshelligkeit bei uns wären diese Aufnahmen massiv überbelichtet.

Zudem würden solche Belichtungszeiten sehr hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Nachführung stellen und

jedes Flugzeug, das das Bild kreuzt, würde die Aufnahme zunichte machen. Statt einer Aufnahme von einer Stunde

werden z.B. 30 Aufnahmen a' 2 Minuten gemacht. Diese werden dann hinterher mit einem sog. "stacking"-Programm

zu einem Foto zusammengerechnet. Dabei gleicht dieses Programm leichte Verschiebungen zwischen den Einzelfotos

aus und legt die Bilder anhand der erkannten Sterne exakt aufeinander. Dieser Vorgang wird "stacking" (stapeln)

genannt.

Betrachtet man das so entstandene Bild, ist man meist enttäuscht: Es ist meist sehr dunkel und enthält häufig

nur wenige sichtbare Sterne. Das liegt daran, dass das Stacking-Ergebnis in einem Dateiformat erstellt wird,

das einen sehr großen Wertebereich für die einzelnen Pixel zur Verfügung stellt, nicht nur 256 Werte wie in der

Regel bei jpg-Fotos. Die uns interessierenden Informationen liegen dabei überwiegend im dunklen Abschnitt dieses

großen Wertebereichs und sind damit zunächst kaum sichtbar. Im nächsten Schritt geht es deshalb darum, aus diesem

großen Wertebereich den auszuwählen, in dem unsere aufgenommenen Daten liegen. Diese werden jetzt so gestreckt,

dass der interessante Bereich den vollen Wertebereich des Zielbildes ausfüllt, im so erstellten Zielbild werden

jetzt die aufgenommenen Details sichtbar. Neben diesem wesentlichen Schritt werden in der Regel weitere Bearbeitungen

nötig: Beschneiden des Bildes, Ebnen des Hintergrundes, Entrauschen, Kallibrieren der Farben, Schärfen, ggf.

Verkleinern der Sterne. Für diese Arbeiten nutze ich im Wesentlichen die Programme "DeepSkyStacker" (Freeware)

und "PixInsight".

Das folgende Bild zeigt die Andromeda-Galaxie als Ergebnis der oben beschriebenen Bearbeitungsschritte. Per

"Mouse-over" wird eine der 30 Einzelaufnahmen in der unbearbeiteten Fassung gezeigt. Deutlich ist auch zu erkennen,

dass das Foto in seiner Größe beschnitten wurde.

Bei Verwendung einer Videokamera werden statt einzelner Fotos Videosequenzen aufgenommen. Diese werden z.B.

mit dem Programm "AutoStakkert" (Freeware) in Einzelbilder zerlegt. AutoStakkert sucht die besten Aufnahmen

heraus und stackt diese zu einem Ergebnisbild. Bevor dieses mit z.B. PixInsight endbearbeitet wird, ist meist

noch eine Schärfung des Bildes mit z.B. "RegiStax" (Freeware) angesagt.

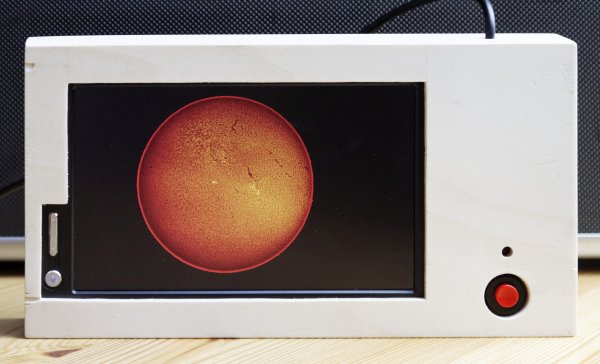

Ein kleiner Helfer: externer Monitor

Zur Erleichterung der Einstellung oder Justierung von Montierung und/oder Kameras direkt am Gerät dient mir ein

kleiner externer Monitor, der zudem auch einen Auslöseknopf für den Kameraauslöser besitzt. So können direkt am

Gerät unter visueller Kontrolle Probeaufnahmen erstellt und Justierungen vorgenommen werden, ohne ständig zwischen

Gerät und Notebook wechseln zu müssen. Zudem kann der externe Monitor zur Anzeige weiterer Bilder, z.B. einer

zweiten Kamera genutzt werden. Weitere Infos unter:

Zur Erleichterung der Einstellung oder Justierung von Montierung und/oder Kameras direkt am Gerät dient mir ein

kleiner externer Monitor, der zudem auch einen Auslöseknopf für den Kameraauslöser besitzt. So können direkt am

Gerät unter visueller Kontrolle Probeaufnahmen erstellt und Justierungen vorgenommen werden, ohne ständig zwischen

Gerät und Notebook wechseln zu müssen. Zudem kann der externe Monitor zur Anzeige weiterer Bilder, z.B. einer

zweiten Kamera genutzt werden. Weitere Infos unter:

Ein kleiner Helfer

CCD-Kamera und Autoguiding fuer die Dachbarndoor

Angeregt durch die Fotos eines Bremer Astrofotografen stand die Anschaffung einer Astro-CCD-Kamera an, die aufgrund

ihrer Technologie deutlich laengere Belichtungszeiten ermoeglicht. Die Nutzung mit dem APO auf der HEQ5 funktionierte

auf Anhieb ohne Probleme.

Angeregt durch die Fotos eines Bremer Astrofotografen stand die Anschaffung einer Astro-CCD-Kamera an, die aufgrund

ihrer Technologie deutlich laengere Belichtungszeiten ermoeglicht. Die Nutzung mit dem APO auf der HEQ5 funktionierte

auf Anhieb ohne Probleme.

Doch die Kamera sollte auch auf der Dachbarndoor mit Canon-Fotoobjektiven zum Einsatz kommen. Das Problem, dass

sich Blende und Fokus dieser Objektive nur elektronisch von der Canon-Kamera steuern lassen, loeste ich indem ich

einen Adapter konstruierte und baute, der diese Funktion - gesteuert via USB - uebernahm. Das zweite Problem

wurde mit den ersten Aufnahmen sichtbar: Die Dach-Barndoor fuehrte nicht exakt genug nach, wenn ich laenger, z.B.

8 oder 10 Minuten belichtete. Die Dach-Barndoor musste mit Autoguiding nachgeruestet werden. Doch dafuer fehlte

der Antrieb in Deklination. Den baute ich als Aufsatz auf den Getriebneiger, der bisher nur die Kamera trug.

Auch wenn die Konstruktion etwas abenteuerlich aussieht, sie funktioniert. Zum Guiden kommt ein im Troedelladen

erworbenes 270mm-Objektiv mit einer ALccd5L-Videokamera zum Einsatz.

Sonstiges